> 25 septembre 2021

L’œuvre d’Emile Zola,1 c’est l’histoire d’une bande de copains originaires de Plassans, montés à Paris faire fortune, les Dubuche, Fagerolles, Mahoudeau, Jory, Sandoz... Des peintres, des architectes, des sculpteurs, des écrivains qui crèvent la dalle et attendent le jour de gloire avec impatience. C’est aussi une histoire d’amour tourmentée entre Christine et Claude. Une rencontre, un jour d’orage, sous le porche d’un immeuble modeste. Pas de baisers mouillés ; une rencontre respectueuse entre un « garçon maigre », à « forte tête barbue » (Claude Lantier) et une fille cueillie dans la fraîcheur de ses 18 ans. Une rencontre qui sent la rose et le lilas comme ces bouquets que la jeune fille apporte naïvement à celui qui va devenir son amant. Une rencontre qui sent « l’odeur fraîche des herbes foulées », lors d’une ballade en campagne qui fera date. Une mise en ménage, un enfant à la santé fragile qui décède, tout cela sonne le glas d’un amour-passion. Un ouvrage odorant à l’haleine fleurie, musquée, mélangée (odeurs d’herboristerie, de pharmacie, de chien mouillé, d’humanités variés).

Christine, une jolie rondeur, une odeur de savon

Lorsque Christine échoue dans le logement de Claude, situé sous les toits (alors que l’orpheline débarque à Paris pour prendre sa fonction de lectrice auprès d’une dame aveugle, Mme Vanzade, son train a pris du retard et l’a laissée, seule, isolée, sur un quai, sans personne pour la conduire à Passy), celui-ci ne cherche pas à profiter de la situation. Christine dormira dans le lit de l’artiste, à l’abri d’un paravent ; Claude, quant à lui, dormira sur un sofa. La nuit impudique se chargera tout de même d’écarter les draps, dévoilant au peintre admiratif, une « chair dorée, d’une finesse de soie », des épaules à « l’ambre délicat ». Une fois Christine réveillée, il découvrira ses « cheveux noirs » « dénoués », qui lui font un « manteau sombre », de la plus stricte décence. Sous les toits, la lumière joue avec le teint de Christine, « de la pâleur laiteuse des camélias ». Une toilette au savon (« Le savon est dans une soucoupe sur la table... ») et il est déjà l’heure de se séparer.

La peau de Christine est une peau faite pour être peinte. Elle reviendra donc dans l’atelier... Cette peau « absorbe la lumière positivement », devenant, selon l’heure du jour, grise, rose... ou de l’une des couleurs de l’arc en ciel. « Une pointe à peine de carmin dans de l’or pâle » ! De quoi donner à l’observateur attentif « un bon coup de soleil dans la peau » !

Les cheveux de Christine sont des cheveux faits pour cacher sa nudité. Des cheveux d’une longueur spectaculaire, le plus souvent, noués en chignon. Des cheveux qui dégagent une « odeur forte », qui séduira Jacques, dans un premier temps, puis l’exaspérera, lorsque son art - sa maîtresse incontestable - s’imposera à lui, à la manière d’une véritable folie.

Mathilde, une maigreur inquiétante, des odeurs végétales

A côté de l’atelier du sculpteur Mahoudeau, à « l’odeur fade de glaise mouillée », se trouve une officine, « embaumée par les aromates d’une odeur d’encens », qui fait la joie des jeunes artistes… d’autant plus que Mathilde Jabouille, l’herboriste, s’offre, sans état d’âme, au premier venu. Dans la vitrine, les « irrigateurs », « bandages », « objets intimes et délicats »,… attirent une clientèle à la recherche de « clysopompes », de « canules », « d’injecteurs » et autres accessoires plus ou moins louches... S’y pratiquent des « petits soins dont on ne pouvait parler à voix haute ». Mathilde Jabouille est une « femme maigre et brune », âgée d’une trentaine d’années. « Ravagée de maigreur », la plupart des dents gâtées, Mathilde n’a que ses yeux de braise pour elle. Sa réputation est loin d’être sans taches (« des bruits d’avortement avaient couru »), au point qu’on la désigne ironiquement sous le nom de « sage-femme », de « parfumeuse louche », voire d’empoisonneuse. Cette femme, au regard magnétique ensorcelant, est une véritable pharmacopée à elle toute seule (« Une senteur forte s‘était répandue, la senteur des simples dont sa robe se trouvait imprégnée, et qu’elle apportait dans la chevelure grasse, défrisée toujours : le sucre fade des mauves, l’âpreté du sureau, l’amertume de la rhubarbe, mais surtout la flamme de la menthe poivrée, qui était comme son haleine propre [...] »), une pharmacopée dont le bouquet heurte certaines narines délicates qui la désignent alors comme « la femme aux herbes qui puent ». En vieillissant, son odeur végétale va s’aigrir... « Les odeurs d’aromates qu’elle portait toujours dans ses cheveux dépeignés, semblaient rancir ; ce n’était plus la douceur des camomilles, la fraîcheur des anis [...] » ; l’odeur de « menthe poivrée », pourtant si piquante, est désormais « tournée » ! Et puis, il y a un beau sursaut à la maturité ; une fois veuve de Jabouille, Mathilde épouse Jory et entre alors, de plain-pied dans cette bourgeoisie dont elle rêve depuis longtemps. « Très grasse, ronde et blonde », Mathilde est refaite à neuf (avec en particulier un dentier flambant neuf composé de « dents trop blanches »), cosmétiquée à souhait. Mathilde a conservé « une violence de parfums », obligée qu’elle se trouve de noyer son corps dans « les essences les plus fortes », afin de tenter de couvrir les « odeurs d’aromates » qui sortent par tous les pores de sa peau. Le résultat est équivoque. « Une odeur indéfinissable de pharmacie, corrigée d’une pointe aiguë de musc ». Mathilde, la maîtresse qui ne se refusait à personne, est désormais une bonne bourgeoise qui veille à la moralité de ses amis et connaissances. Plus question de badiner ! La « vieille gaupe engraissée exhalant sa senteur louche de pharmacie » est bien décidée à blanchir son passé à la lessiveuse de son présent.

Claude Lantier, une maigreur d’artiste, des odeurs d’échec

Claude Lantier est un peintre tourmenté, toujours en quête du chef-d’œuvre qui lui apportera gloire et reconnaissance. Christine conviendra parfaitement pour la grande toile qu’il destine au Salon. Avant de se décider à lui demander de poser nue, il tente de souder sa tête « si fine » sur les « épaules canailles » et charpentées de Zoé Piedefer, l’un de ses modèles attitrés... C’est bien évidemment l’échec. L’une ne s’emmanchant pas dans l’autre ! Le tableau intitulé Plein air finira au Salon... des refusés. L’œuvre déclenchera l’hilarité de la foule. Les badauds qui passent devant s’étonnent de la couleur bleutée des femmes représentées. « Tiens ! un savonnage : les chairs sont bleues, les arbres sont bleus, pour sûr, qu’il a passé au bleu, son tableau ! » Claude ne désespère toutefois pas. Remettant cent fois l’ouvrage sur le métier, il reprend ses toiles, gratte les couleurs, lave ses pinceaux « dans un pot de savon noir » ; il joue les alchimistes mélangeant l’ambre, le copal liquide et les résines, pour un rendu toujours plus réaliste. Au fil du temps pourtant, son caractère s’aigrit face à l’échec... Et dire que c’est son tableau L’enfant mort, une stupéfiante toile, représentant son petit Jacques sur son lit de mort, qui finit par être accepté au Salon ! Quelle ironie morbide !

Des vendeurs de tableaux, sales… ou bien tirés à quatre épingles

Les marchands de tableaux de Zola sont de deux types : i y a le père Malgras, « très sale », voilant sa peau, sous une « épaisse couche de crasse » et le très chic Naulet, « pommadé, astiqué, ciré ». De toute façon, tous des voleurs, qui exploitent, sans vergogne, les artistes en devenir.

Et puis, les odeurs des ateliers

Les élèves de l’école d’architecture ont l’habitude du travail en commun. Les soirées studieuses s’achèvent fort tard, agrémentées, parfois, du passage de quelques dames de petite vertu (« l’odeur sure du musc des dames, mêlée à celles des saucisses et du vin bleu »).

Et les odeurs du Salon

Au Salon officiel comme au Salon des refusés, la foule se presse pour admirer ou se moquer des toiles exposées. La « vague odeur de vernis », qui monte des encadrements se mêle, en début de journée, au « musc discret des femmes ». Au fil du temps, on assiste à une perversion progressive de l’atmosphère. Le parfum des toilettes prend un caractère aigre ; une averse amène un flux de visiteurs fleurant « l’odeur de chien mouillé ». Dans la soirée, les salles d’exposition exhalent une odeur de « litière humaine », franchement nauséabonde.

L’œuvre, en bref

La vie de Claude est une vie centrée sur la peinture. Christine est son modèle. Dans l’atelier parisien, dans la maison de campagne (durant quelques années Claude et Christine vont filer le parfait amour loin du brouhaha parisien), Claude peint Christine, « en plein soleil », pendant que son ami Sandoz s’acharne à mettre sur pied tout un drame humain, pendant sinistre de la comédie humaine. Son « humanité en petit » deviendra grande ! Pour Claude, point de succès... une belle brochette d’échecs, en revanche. Et puis, des amis qui le copient, en affadissant son art. Fagerolles, par exemple, qui imite sa toile Plein air et la transforme en un déjeuner sur l’herbe, susceptible de plaire au plus grand nombre. Les femmes y sont habillées, corsetées, comme si elles sortaient d’un institut de beauté. Le résultat est une toile d’une « élégance d’épiderme » à crier. Le Salon prend des teintes ensoleillées, alors même que Lantier se soustrait à la lumière, le temps d’un hommage à son fils décédé. Les amis d’antan ont changé ; les caractères se durcissent ; la franche camaraderie fait place à un esprit de compétition.

Claude Lantier finira par se pendre. Pour toute oraison funèbre ses amis le déclareront « victime de son époque ». « Oui, notre génération a trempé jusqu’au ventre dans le romantisme, et nous en sommes restés imprégnés quand même et nous avons eu beau nous débarbouillés, prendre des bains de réalité violente, la tache s’entête, toutes les lessives du monde n’en ôteront pas l’odeur. »

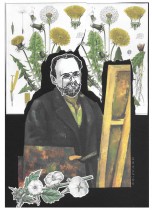

Un grand merci à Jean-Claude A. Coiffard, poète et plasticien, pour son illustration du jour !

Bibliographie

1 Zola E., L’oeuvre, Fasquelle, 1973, 503 pages

Ces sujets peuvent vous intûˋresser :

Thûˋrû´se Raquin, histoire dãun meurtre qui ne sãefface pas û coup de savon !

Thûˋrû´se Raquin, histoire dãun meurtre qui ne sãefface pas û coup de savon !

La bûˆte humaine, un combat de catch au fûˋminin !

La bûˆte humaine, un combat de catch au fûˋminin !

La conquûˆte de Plassans, une conquûˆte sans lãombre dãun dûˋodorant !

La conquûˆte de Plassans, une conquûˆte sans lãombre dãun dûˋodorant !